DI KOTA itu, tepatnya di negara itu, akan diadakan pameran mayat. Ya, pameran mayat. Tidak tanggung-tanggung. Tingkat dunia, malah.

Kau tentu tak percaya, bukan? Ya, begitulah. Dulu aku juga merasa tak mungkin meyakini itu. Tapi ketika keyakinan itu berusaha kualihkan pada kemustahilan, ia justru menghampiri seraya membentur-benturkan kepalaku, memeras-meras otakku, membelalakkan kedua mataku dan menunjukkan wujudnya: bahwa itu benar-benar ada. Bukankah demikian juga yang terjadi padamu? Tidak saja hanya padamu atau padaku, tetapi juga pada orang-orang seluruh dunia, kan?

tentu tak percaya, bukan? Ya, begitulah. Dulu aku juga merasa tak mungkin meyakini itu. Tapi ketika keyakinan itu berusaha kualihkan pada kemustahilan, ia justru menghampiri seraya membentur-benturkan kepalaku, memeras-meras otakku, membelalakkan kedua mataku dan menunjukkan wujudnya: bahwa itu benar-benar ada. Bukankah demikian juga yang terjadi padamu? Tidak saja hanya padamu atau padaku, tetapi juga pada orang-orang seluruh dunia, kan?

Lihatlah! Persiapan maha besar sungguh-sungguh telah dimulai. Pesawat udara, kapal besar, truk, pick up, tank berduyun-duyun menuju areal pameran. Mereka mengangkut bahan-bahan dan peralatan: pistol, kareben, ranjau, granat, meriam, rudal, tomahawk. Mayat-mayatnya? Entahlah. Tak satu pun mereka membawa mayat-mayat. Barangkali orang-orang yang berada di atas truk-truk itu (berbaju loreng-loreng, berwajah garang, dengan topi baja di kepalanya) yang akan dipersiapkan menjadi mayat. Tetapi kalau mereka rasanya tak akan menarik. Masak pameran mayat tingkat dunia hanya menampilkan keseragaman mayat (baju, wajah, ciri fisik yang sama). Tak ada variasi. Tak akan menarik, pasti.

Tak kurang sebelumnya, areal yang tentu juga maha luas sibuk dicari. Maha luas? Seluas lapangan bola, dua kalinya, tiga kalinya, empat kalinya, atau bahkan sampai sepuluh kalinya? Ah, kau ini. Bukankah tadi sudah kubilang kalau arealnya seluas sebuah negara. Dan biasanya, daerah padang pasirlah (dengan gurun-gurunnya yang tentu luas) yang paling tepat untuk areal event semacam itu.

Lalu televisi-televisi, internet, radio, koran, majalah, sampai yang cuma selebaran-selebaran tempelan di pinggir jalan, pojok kampus, sampai yang bertuliskan "silakan ambil, gratis" di masjid-masjid, kantor LSM, atau cuma sekretariat sekadarnya sebuah lembaga, menyiarkan persiapan akbar itu. Sebuah event akbar tentu juga harus melibatkan banyak orang, banyak kalangan, banyak bangsa, banyak negara, untuk mensukseskannya. Mensukseskannya? Bagaimana ukuran sukses sebuah pameran mayat? Banyak pengunjung, areal yang luas, banyak biaya, atau banyak mayat-mayat yang dipamerkan yang—kita bayangkan saja—digantung, dibiarkan telentang, membusuk, berulat? Ah, aku tak tahu banyak. Menyaksikannya saja aku belum pernah. Kita tunggu saja. Kita tunggu? Bulu kudukku tiba-tiba berdiri. Ngeri. Kalau itu benar-benar terjadi….

"Itu bukan pameran mayat!" Suaramu sedikit membuyarkan kengerianku. "Tak mungkin. Siapa sih yang tega memamerkan mayat-mayat? Itu tak berperikemanusiaan."

Huh, kamu masih berkata tentang perikemanusiaan. Adakah perikemanusiaan itu? Perikemanusiaan menurut siapa? Asal saja bicara. Bukankah pameran mayat itu untuk perikemanusiaan? Supaya dengan itu orang-orang menyadari kemanusiaan (setelah datang kematian. Kematian adalah mayat-mayat). Ya, kemanusiaan. Bahwa dengan begitu orang tidak berani berkata, ngejek, menyindir, protes, apalagi menentang dan melawan. Kalau tidak ada protes, penentangan, semua akan aman. Tak ada perlawanan. Lalu terbitlah di situ perdamaian. Untuk perdamaian itulah pameran itu ada. Dibuatlah berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, dan berjuta-juta mayat. Paham? Semuanya untuk kemanusiaan. Jangan tanya itu lagi. Kalau sudah untuk kemanusiaan, apapun itu, boleh, sah, legitimate.

"Meski banyak orang menolak!?"

Ya. Kamu pikir ukuran banyak orang itu letak kemanusiaan, ha? Tidak. Justru yang sedikit itulah yang menyuarakan kemanusiaan.

Kamu manggut-manggut (kalau begitu kamu kelihatan tambah cantik, swear!). Sudah paham, kan? Makanya dari pada susah-susah tanya boleh-tidaknya pameran mayat, sah atau tidak, justified or unjustified, sia-sia. Tak ada gunanya (kamu makin mengerti). Buang-buang energi. Lebih baik bayangkan saja pameran mayat itu, sambil menunggu persiapan panitia usai. Siapa tahu kita dapat rezeki berlebih dan bisa menyaksikan dengan kepala sendiri event yang belum tentu seumur hidup sekali itu, bukan lewat koran, majalah, televisi, tabloid, selebaran-selebaran yang (biasanya selalu membesar-besarkan berita) bertuliskan "gratis, silakan ambil".

* * *

MESKI TAK secepat yang panitia rencanakan, persiapan pameran mayat itu tidak selambat atau se-lama yang diperkirakan banyak orang. Tidak sampai sebulan, persiapan itu rampung. Panggung besar telah berdiri. Dibangun dari tulang-tulang berjuta-juta manusia (yang dicor dengan darah segar!), daging-daging yang membusuk, bekas reruntuhan bangunan yang ada sebelumnya (sekolah, rumah-rumah, tempat ibadah, kampus, rumah sakit, stasiun, terminal, bioskop, hotel, penjara, dll.), bangkai-bangkai tank dan meriam, kareben, truk, sampai peluru kendali yang tak jadi meledak (namun tetap saja membunuh, karena tepat jatuh mengenai seseorang, dan saking besarnya).

Asap hitam menggantung di langit areal itu, sesampainya aku di sana (kamu tak mau turut maski telah susah payah aku meminta. Tak tega, katamu. Ah, itu pasti sekadar alasan saja. Buktinya kamu masih terus memantau mayat-mayat itu lewat berbagai media. Bahkan kamu juga meminta aku berjanji membawakan foto-foto mayat-mayat yang dipamerkan, kalau-kalau aku pulang. Kalau-kalau, katamu. Ah….).

Beruntung aku dapat dengan mudah masuk kawasan itu. Di depan penjagaan aku cuma disuruh memperlihatkan barang-barang bawaan dan kartu pengenal. Lalu kutunjukkan sebuah kamera (yang kupinjam padamu), buku kecil, dan identitas KTP. Ah, KTP tak berguna di sebuah negara yang bukan negaraku, dan mestinya aku harus memperlihatkan sebuah paspor. Tapi peduli amat. Paspor pun tak ditanya (bagaimana mereka mau bertanya paspor, sedang mereka panitia sendiri masuk tanpa izin apalagi paspor!).

(yang kupinjam padamu), buku kecil, dan identitas KTP. Ah, KTP tak berguna di sebuah negara yang bukan negaraku, dan mestinya aku harus memperlihatkan sebuah paspor. Tapi peduli amat. Paspor pun tak ditanya (bagaimana mereka mau bertanya paspor, sedang mereka panitia sendiri masuk tanpa izin apalagi paspor!).

Aku segera melangkah masuk ke sebuah rumah. Atap gedung berlobang besar. Terkena sasaran bom barangkali (mereka bilang tak pernah dengan sengaja membom rumah sipil). Tepat di bawahnya, sebuah lantai yang terbongkah besar. Gila, di bongkahan itu tampak ruangan. Lima mayat di sana. Dua mayat hancur mukanya. Dari rambutnya tampak keduanya perempuan. Tiga lainnya tengkurap dengan punggung tertimpa beton yang pecah. Darah yang terciprat akibat jatuhan tampak mengering. Bau anyir merebak. Tak tahan, aku segera memotret dan keluar.

Di jalan yang lengang dengan reruntuhan bangunan di sepanjangnya, sebuah mobil tampak parkir di pinggir. Bukan parkir, mobil itu hancur. Atapnya ringsek. Kulihat ke dalam. Di belakang sopir seorang berhidung besar khas Arab terkulai. Di jok lain empat mayat tak kalah mengenaskan. Hmm, sebuah keluarga.

Kuambil gambar itu dari jarak sepuluh meteran, biar latar belakang jalan yang tak keruan dan gedung-gedung yang hancur juga tampak. Mendadak, seorang anak lelaki sepuluhan tahun menghampiri. Tubuhnya kurus. Rambut keriting. "Hasyim," ia mengulurkan tangan untukku.

Aku pun menyambut tangannya dan menyebutkan namaku (namaku adalah Suhodo). "Siapa, Syuhada?" Aku mengangguk. Bolehlah namaku disebut seperti itu lantaran lidah arabnya yang tak mungkin diganti dengan lidah jawaku.

"Aku punya yang lebih dahsyat dari ini," katanya kemudian. Ia lalu berlari menuju ke arah barat. Jalan si situ lebih sempit. Entah berapa mayat yang dilangkahinya. Aku mengikuti dengan langkah terengah-engah. Di sebuah perempatan ia membelok ke kanan. Aku mengikuti. "Ayo cepat!" Ia berteriak sambil melambaikan tangannya ke arahku yang terpaut cukup jauh dengannya.

Tepat di depan sebuah pasar tradisional ia berhenti. "Mari masuk," ajaknya setiba aku di sampingnya. Di dalam pasar banyak orang berkerumun. Sambil menarik tanganku ia menyibak kerumunan itu. Ternyata yang dikerumuni orang-orang adalah mayat-mayat. Tigapuluhan mungkin ada. Beberapa orang berbaju loreng-loreng dengan topi baja mereka yang khas menyeret-nyeret mayat-mayat yang berserakan tadi. Lalu mereka menumpuknya di dekat sebuah bak truk besar.

"Sini, biar kupotret," bocah yang mengajakku meminta kameraku. Lalu ia bersiap-siap ambil jarak. Meminta pada beberapa orang untuk tidak menghalangi pengambilan gambar mayat-mayat. Ia siap memetik, sebelum kemudian salah seorang yang menumpuk-numpuk mayat berhenti dari pekerjaannya. Memandangnya. Aku tersirap. Pelan ia menghampiri bocah itu. Aku berusaha mendahului. Tapi terlambat. Ia lebih dulu sampai. Kamera itu diambilnya. "Punyamu?" tanyanya. Hasyim diam. Ia cuma mengalihkan pandangan ke arahku. Berbaju loreng tersenyum.

Ia buka slide film-nya. Memeriksanya sebentar sebelum akhirnya ia banting keras slide itu berikut kameranya ke tanah (kalau kamu melihat itu pasti kamu marah. Potret-potret itu pesananmu).

Dua orang berbaju loreng lainnya yang semula cuma diam menyaksikan temannya mendekatiku. Seorang menodongkan kareben ke arahku. Seorang lagi menarik kedua tanganku ke belakang dan memborgolnya. Ah, entah seperti apa perasaanku: melayang, terbang, seperti tak menginjak tanah. Keringat dingin mengalir dari tengkukku.

Yang menodongkan senjata berusaha tersenyum, "Kamu ingin jadi mayat?" katanya. Sadis (saat itu aku teringat padamu yang walaupun ragu tetapi tetap mengharapkan kepulanganku. Lalu aku teringat juga dengan kesepakatan kita (beserta kedua orangtua kita) untuk menikah tiga bulan lagi. Terlalu mendadak sebenarnya. Tapi itulah jalan keluar yang paling kita sepakati untuk menyelamatkan muka banyak orang (terlebih muka kita sendiri) mengingat usia kandunganmu yang sudah tiga bulan ini!).***

La chute Iraq, Maret 2004

===================

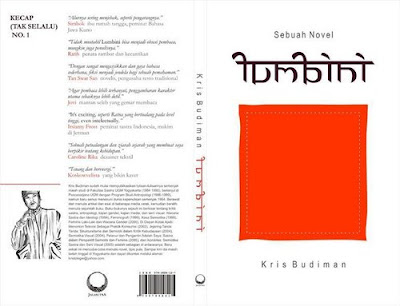

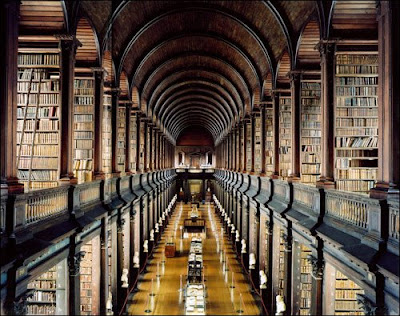

Maret lalu adalah tepat 5 tahun invasi Amerika Serikat dan tentara koalisi ke Irak. Cerpen ini saya tulis setahun setelah invasi itu. Saya ingat, saya menulisnya di sudut lantai 2 Perpustakaan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga. Tulisan tangan, bukan langsung di komputer. Baru saya alihkan ke komputer beberapa bulan kemudian, saat BPPM Balairung UGM mengadakan lomba cerpen bertema kekerasan tingkat mahasiswa se-Jawa-Bali. Saya mengumpulkannya pada malam terakhir. Waktu itu saya ketemu Indi Aunullah (hai dimana sekarang?) di Balairung. Indi adalah kakak tingkatku di IAIN yang juga kuliah di Filsafat UGM. Akhir 2004 diumumkan cerpen ini terpilih menjadi pemenang. Bersama sembilan cerpen lainnya, cerpen ini diterbitkan dengan judul Risalah Kekerasan (Yogyakarta: BPPM Balairung UGM, 2004). “AKU HARUS menemukan Zabalawi (alaiya an ajida Zabalawi),” demikian kalimat pembuka cerpen Naguib Mahfouz yang terkenal, berjudul “Zabalawi” (dimuat dalam antologi Dunya Allah). Kalimat itu diucapkan oleh seseorang tak bernama, yang hanya memperkenalkan diri sebagai putra syaikh Ali al-Tatawi.

“AKU HARUS menemukan Zabalawi (alaiya an ajida Zabalawi),” demikian kalimat pembuka cerpen Naguib Mahfouz yang terkenal, berjudul “Zabalawi” (dimuat dalam antologi Dunya Allah). Kalimat itu diucapkan oleh seseorang tak bernama, yang hanya memperkenalkan diri sebagai putra syaikh Ali al-Tatawi. gkali bisa didapat kalau membaca novel Mahfouz berjudul Aulad Haratina (Anak-anak Kampung Kami). Di novel itu kita temukan nama “Za’balawi”, dengan sisipan hurup hamzah (‘). Apakah Zabalawi adalah Za’balawi? Za’balawi di dalam Aulad Haratina punya struktur yang mirip dengan Allah di dalam kisah Adam. Karena itu, otoritas al-Azhar melarang novel itu dan memvonis Mahfouz murtad.

gkali bisa didapat kalau membaca novel Mahfouz berjudul Aulad Haratina (Anak-anak Kampung Kami). Di novel itu kita temukan nama “Za’balawi”, dengan sisipan hurup hamzah (‘). Apakah Zabalawi adalah Za’balawi? Za’balawi di dalam Aulad Haratina punya struktur yang mirip dengan Allah di dalam kisah Adam. Karena itu, otoritas al-Azhar melarang novel itu dan memvonis Mahfouz murtad.